blog

■衣はどこから来たのか──映画『倭文―旅するカジの木』を観て

2025.08.15

南インドとの出会いから10年

南インドでアーユルヴェーダ染めに出会って、気がつけば10年。

最初は仕事にするつもりはなくて、ただ深く知りたくて続けていたら、

いつの間にか仕事になっていました。

布をテキスタイルとして、どんな洋服にしよう・どんなデザインにしようという関心よりも——

私の中心にあったのは、植物の色を糸に宿し、機織り機でカタンコトンと響く音。

布そのもの、そして「衣とは何だろう」という問いでした。

「いのちのころも」のはじまり

アーユルヴァストラというサンスクリット語を日本語に訳し、「いのちのころも」と名付けて活動を始めました。

外国人はワークショップには来られても、工房で月単位で共に過ごす人は珍しく、どうやら私が特別らしいのです。

私の師(グル)であるクマールさんは、日本に行ったことはないけれど、お祖父さんから日本の話をたくさん聞いていたそう。

そして知らず知らず日本という国に興味を持って行った。

そしたらね「サチコが来たんだ』と大きな口を開けて運転しながら伝えてくれた日が懐かしい。

しかもおばあさんは私の顔にそっくりなのだとか。

何か目に見えないつながりがあるのかもしれませんなぁ〜

インドから日本語の起源へ

15年ほどセラピストとして働いた経験から、肌に触れる下着づくりから歩みを始めました。

私が通う南インド・タミルナードゥ州の職人たちは英語を話さずタミル語を話します。私は日本語で話していましたが、それでも通じる。

やがて彼らがタミル語を教えてくれるようになり、母音が同じ「アイウエオ」であることや、似ている響きに驚きました。

そこから、日本語とタミル語の関係の本や、もともとの日本語はどこから来たんや?という疑問

そうこうしていたら日本という国の成り立ち、縄文時代まで関心が広がっていきました。

人類はどのルートで日本列島にたどり着いたのか——そんなことばかり調べていた時期もあった。今もだけどw

同時に、「衣」について書かれた記述を探し続けましたが、なかなか見つからない。

映画「倭文しずり」との出会い

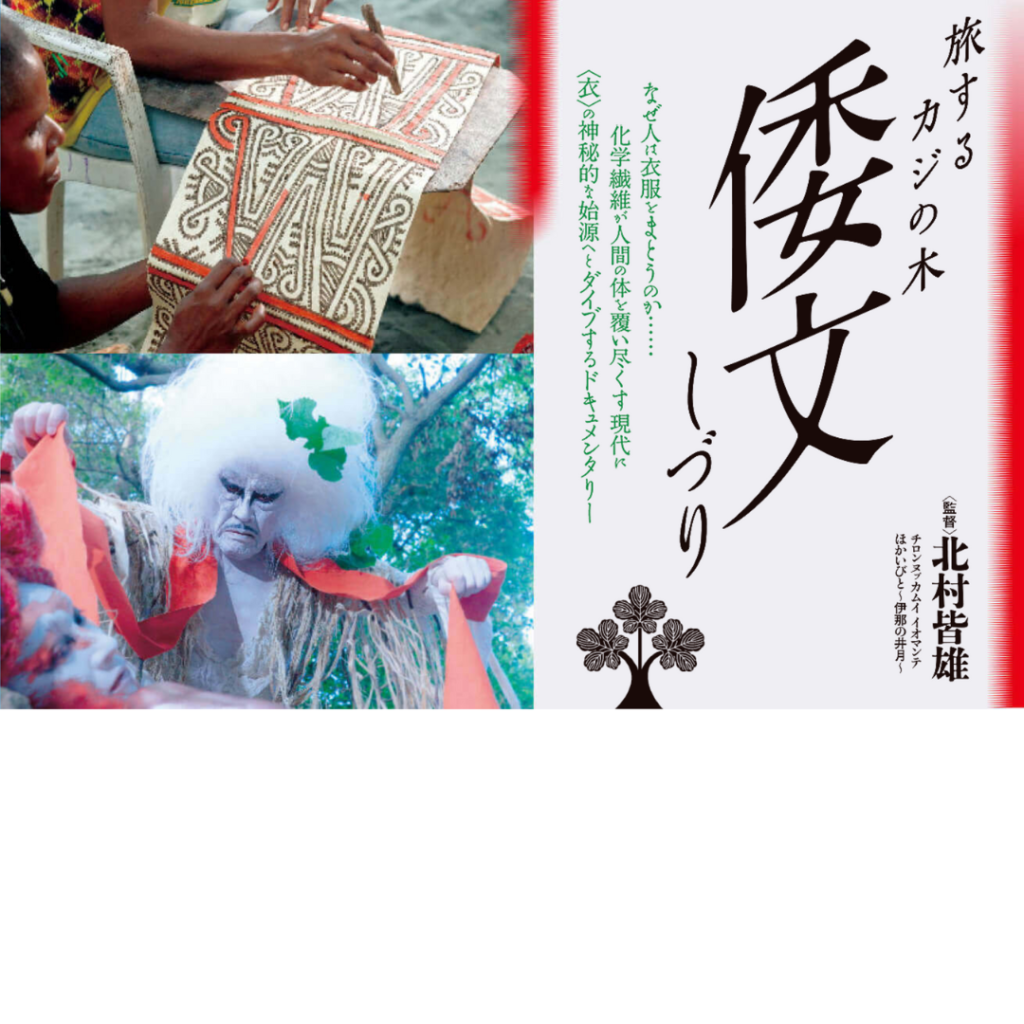

そんな中、先日観たのが「旅するカジの木 倭文(しずり)」。

古代の日本人が衣に込めた力を探る、心が震えるようなドキュメンタリーです。

日本神話にも登場する幻の織物「倭文」の起源を、カジの木のルーツを辿る旅を通して解き明かしていました。

映画の中では、起源は植物の繊維を叩いて平たくし、布のようにして使っていたこと。

日本ではその繊維を糸にして織り、布にしていたこと。

北村監督にもお会いできて、いのちのころものタヴォルをたまたま持参しており(交流会の翌日だったため)

監督にお渡しすることができました。(使ってもらえていたら嬉しいなぁ)

もっともっと聞きたいことがあったのに、映画が盛りだくさんすぎて咀嚼が追いつかず

胸いっぱいすぎて、感動したことくらいしかお伝えできなかったです。

唯一質問できたことは、この映画は日本のカジの木に焦点を当てて作られていたが

人類がアフリカで発生し、大陸移動をするうちにどんなタイミングでどんな理由で何かを纏い出した。

それはなぜ?

私は、恥じらいという感情が生まれたのではないかと推測していて

それが人としての知性だったのでは?と想像していたのでそれをぶつけてみた

監督は

恥じらいの感覚というのは、私たち(日本人)とはまた違うとおっしゃっていました。

この辺りで先生とのお話はタイムオーバーでした。えーーん、聞きたいこと聞けてない涙

厳しい環境に適応するため?体毛がなくなり寒さに耐えるために第二の皮膚である衣を纏うようになった?

まだまだ自分の頭でも考えろということでしょう。

すぐに答えが出ないことの方が面白いのであります。

おすすめです

↓

映画「倭文ー旅するカジの木」

衣食住のはじまり

衣食住——

人は生まれてすぐに、母乳を与えられるよりも先に、

住まいを持つよりも先に、

まず産衣に包まれる。

私が通う機織りの村でも、毎回「あなたも織りなさい」と言われてきました。

けれど染めの仕事で手いっぱいで、「そんな時間ないやろ〜!」と笑って逃げてきたのです。

でもこの映画を観たあと、次回は織ってみようかな、と思いました。

糸と向き合い、布を生み出すその行為の奥に、まだ知らない何かが待っているような気がします。

いのちを包む布

人は生まれてまず、布に包まれます。

その始原の意味を、これからも探し続けたいと思います。